Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat am 1. Mai das neue Institut für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof gegründet. Ziel ist es, durch die Bündelung von Kompetenzen in den Bereichen optische Sensorsysteme, Planetenforschung und Erdbeobachtung ein weltweit führendes Kompetenzzentrum zu schaffen.

Ein neues Kompetenzzentrum entsteht

Das DLR-Institut für Weltraumforschung kombiniert das Wissen und Können der bisherigen Institute für Optische Sensorsysteme und Planetenforschung. Mit rund 300 Mitarbeitern deckt das neue Institut die gesamte Kette der Weltraumforschung ab, von der Idee über Entwurf und Bau bis zur Auswertung der erhobenen Daten. Diese Expertise ermöglicht die Entwicklung neuer Technologien in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

DLR-Strategie und globale Zusammenarbeit

Das Institut nimmt aktiv an nationalen und internationalen Raumfahrtmissionen teil und wirkt an der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel und Sicherheit mit. Es unterstützt Deutschlands Raumfahrstrategie und arbeitet eng mit der ESA, NASA, JAXA und weiteren Raumfahrtorganisationen zusammen. So trägt es zur Erreichung der Ziele internationaler Wissenschafts- und Explorationsprogramme bei.

DLR-Führungswechsel und strategische Partner

Die Entscheidung zur Gründung traf der DLR-Aufsichtsrat im März 2024. Prof. Heinz-Wilhelm Hübers leitet das neue Institut, während Prof. Heike Rauer als Beauftragte des Vorstands für ESA-Angelegenheiten fungiert. Sie wird zudem die Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin in der planetaren Geophysik intensivieren.

Zielsetzungen und gesellschaftliche Relevanz

Mit der Eröffnung des Instituts verfolgt das DLR das Ziel, nicht nur die wissenschaftliche Kapazität auszubauen, sondern auch gesellschaftliche Fragen zu adressieren. Themen wie die Beobachtung des Klimawandels sowie die Förderung der Weltraumsicherheit stehen im Fokus. Durch intensive Forschung und innovative Ansätze soll das Institut zur Klärung zentraler Fragen unserer Zeit beitragen.

Das DLR, als Deutschlands führende Einrichtung für Luft– und Raumfahrtforschung, fördert seit vielen Jahren Innovationen in der Raumfahrttechnologie. Mit unserer Arbeit stellen wir nicht nur die Weichen für eine nachhaltige Zukunft, sondern bieten umfassende Antworten auf die Herausforderungen unserer Welt. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstitutionen und industriellen Partnern sichern wir den Fortschritt auf globaler Ebene.

Forschung für Erd- und Raumüberwachung

Das Institut für Weltraumforschung entwickelt hochspezialisierte Instrumente in Kooperation mit der Industrie, die für über 20 nationale und internationale Weltraummissionen eingesetzt werden. Diese Technologien fördern die Erforschung von planetaren Umgebungen und tragen bedeutend zum globalen Klimaverständnis bei.

Optische Sensoren und Weltraummissionen

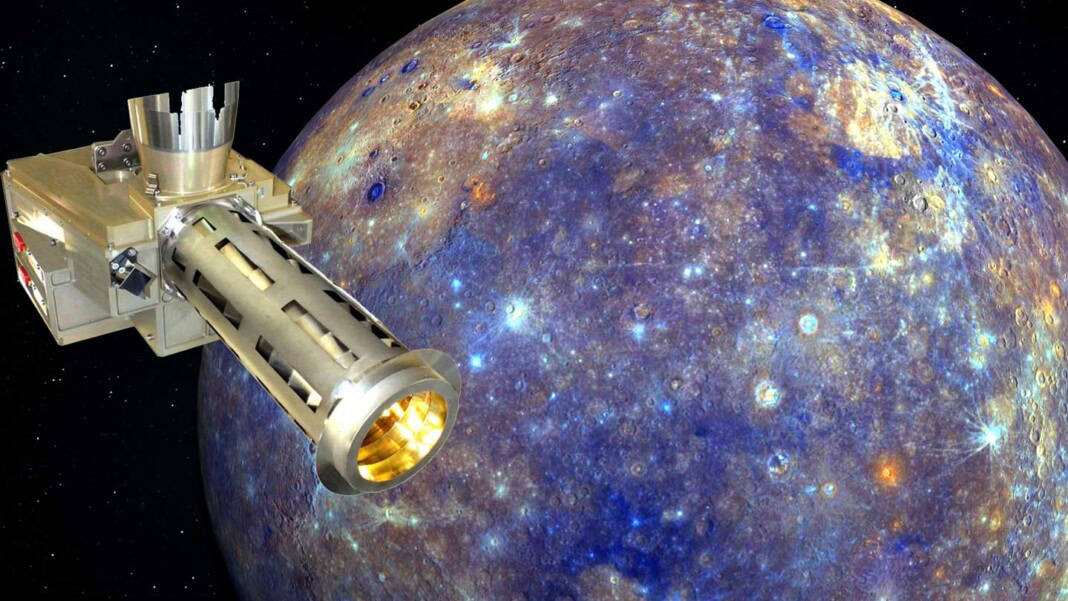

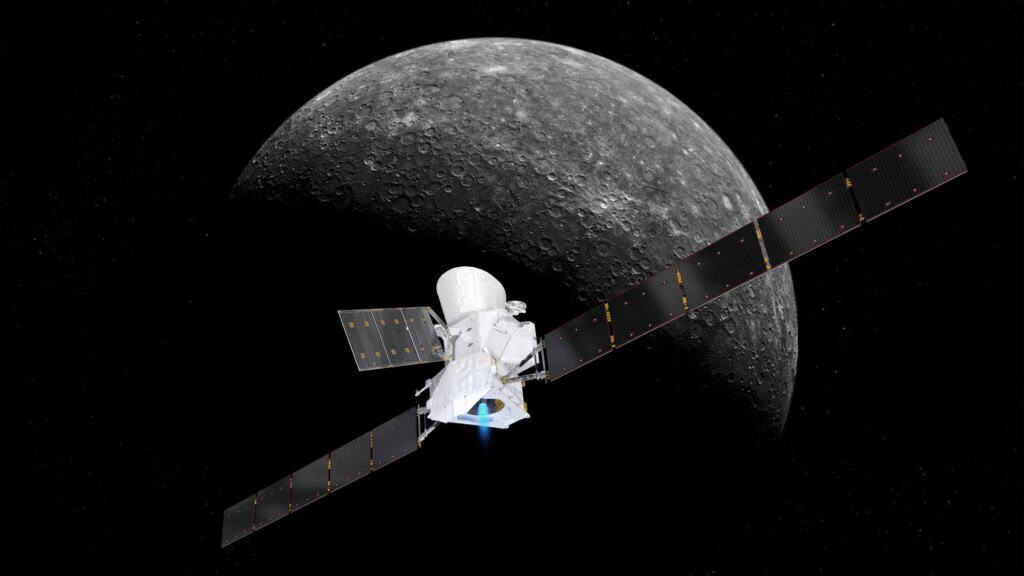

Am Institut für Weltraumforschung arbeiten Forscher gemeinsam mit der Industrie an der Entwicklung fortschrittlicher Sensoren für den umfassenden Spektralbereich. Diese Instrumente sind Teil von über 20 Weltraummissionen, darunter bedeutende Projekte der ESA und NASA wie BepiColombo, JUICE und PLATO. Besonders hervorgehoben wird die Rolle von Prof. Rauer als Principal Investigator im PLATO-Projekt.

Erforschung planetarer Entstehung

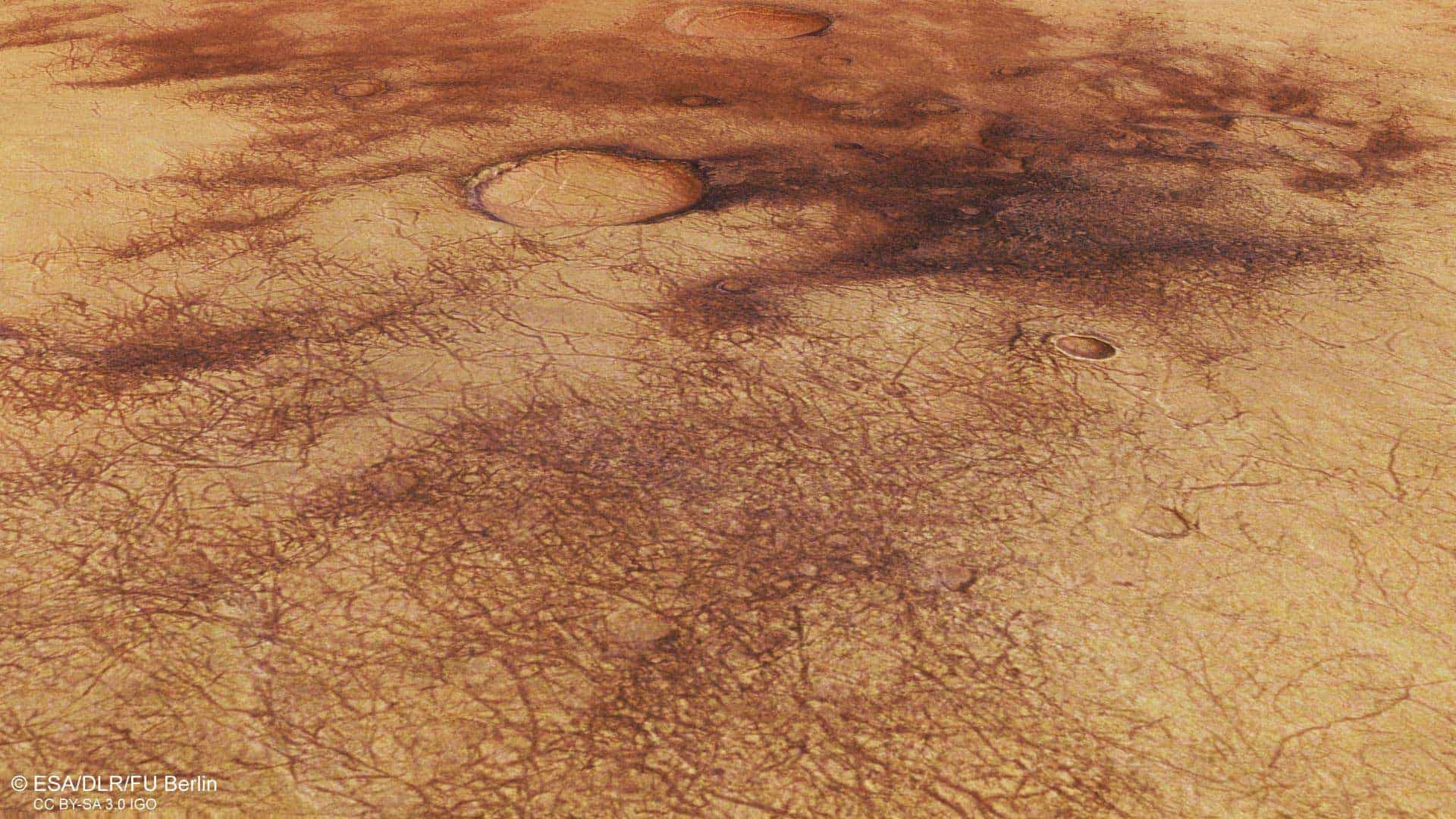

Die Instrumente auf Raumsonden ermöglichen vertiefte Einblicke in die Entstehung und Entwicklung planetarer Körper wie Monde, Kometen und Asteroiden. Die Untersuchung habitabler Umgebungen im Sonnensystem und darüber hinaus gewinnt zunehmend an wissenschaftlichem Interesse. Forscher verfolgen die Entwicklung der Himmelskörper nicht nur aus der Distanz, sondern auch durch die Analyse terrestrischer Proben.

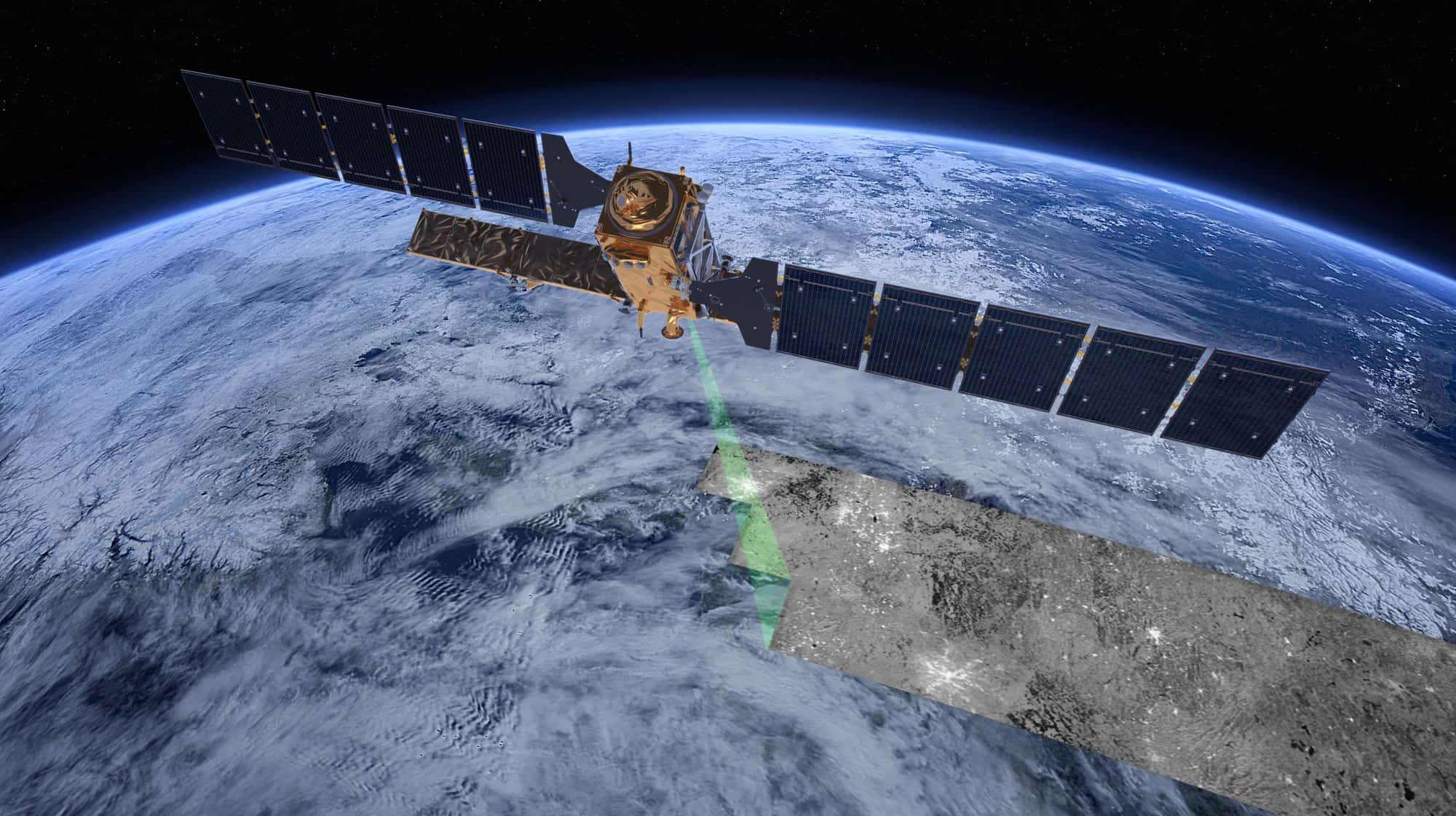

Erdbeobachtung und Klimaforschung

Wissenschaftliche Kameras des Instituts erfassen kritische Daten zur Erdökologie und Atmosphäre, was zur besseren Analyse des Klimawandels beiträgt. Die Erkenntnisse dieser Studien unterstützen das Vorhaben, die Erde nachhaltiger zu bewirtschaften und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Das Institut leistet so einen bedeutenden Beitrag zur Umweltwissenschaft.

Instrumente für den Bevölkerungsschutz

Das Institut nutzt sein Know-how auch im Bereich Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Durch die Verarbeitung von Geodaten werden Sicherheitsbehörden bei operativen Einsätzen unterstützt, was deren Effizienz erhöht. Die optischen Instrumente tragen dazu bei, Krisenmanagement effektiver zu gestalten und Schutzmaßnahmen zu optimieren.

Das Institut für Weltraumforschung in München steht für exzellente Wissenschaft und Forschung auf globaler Ebene. Die Kooperation mit internationalen Raumfahrtbehörden und die Entwicklung innovativer Technologien zeugen von seinem Engagement, die Umwelt und das All besser zu verstehen und zu erforschen. Das Institut setzt sich kontinuierlich für den Schutz und die nachhaltige Nutzung unseres Planeten ein.

Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR

Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik

Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet

Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne

NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet

Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet Ariane-6-Triebwerksfertigung künftig in Lampoldshausen

Ariane-6-Triebwerksfertigung künftig in Lampoldshausen