Gibt es Planeten, die der Erde ähnlich sind? Umkreisen sie Sterne wie unsere Sonne? Wie entstehen und entwickeln sich Planetensysteme? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, wird die Europäische Weltraumorganisation ESA Ende 2026 die Mission PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) ins All starten.

Ab 2027 wird sie mit der Suche nach Planeten jenseits des Sonnensystems beginnen – mit besonderem Schwerpunkt auf der Suche nach erdgroßen Planeten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen. Ein wichtiger Meilenstein ist nun erreicht: Vom 10. bis 13. Juni 2025 wurden die beiden Hauptkomponenten des Weltraumteleskops beim Luft-, Raumfahrt– und Technologieunternehmen OHB Systems AG in Oberpfaffenhofen integriert. Deutschland ist maßgeblich am Bau des Teleskops, an seinem Betrieb und an der wissenschaftlichen Auswertung seiner Daten beteiligt. Die deutschen Beiträge und das internationale Wissenschaftsteam werden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) koordiniert.

„Fast auf den Tag genau acht Jahre nachdem die ESA grünes Licht für die PLATO-Mission gegeben hat, sind sowohl der Satellit als auch das einzigartige Teleskop mit seinen 26 ‚Augen‘ pünktlich fertig geworden“, sagt Prof. Heike Rauer, die wissenschaftliche Leiterin der Mission vom DLR und der Freien Universität Berlin. „Das ist eine herausragende Leistung. Im Gegensatz zu vielen anderen Weltraumteleskopen benötigt PLATO nicht nur eine einzige komplexe Teleskopkamera – es werden insgesamt 26 Kameras verbaut. Sie werden PLATO in die Lage versetzen, etwa 250.000 Sterne auf umlaufende Planeten zu untersuchen. Die 26 empfindlichen Kameras wurden in den Mitgliedsstaaten des Nutzlastkonsortiums gebaut und getestet. Die internationale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Konsortiums und der ESA hat außergewöhnlich gut funktioniert. Alle bisher durchgeführten Tests zeigen uns, dass PLATO die geplante und benötigte Messgenauigkeit liefern wird.“

Millimetergenaue Präzision im Reinraum

Im Reinraum von OHB System AG – dem industriellen Hauptauftragnehmer für PLATO – wurde die „optische Bank“ mit ihren 26 Kameras über das Servicemodul des Raumfahrzeugs in der Integrationsanlage im bayerischen Oberpfaffenhofen gehoben. Das Servicemodul beherbergt alle Komponenten, die für den Raumflug, die Steuerung und den Betrieb des Weltraumteleskops erforderlich sind – einschließlich des Antriebssystems, der Antenne für die Kommunikation mit der Erde sowie der Systeme für die Übermittlung wissenschaftlicher Daten. In den letzten Monaten waren die 26 Kameras auf der Kameraplattform montiert worden.

Diese Kameraplattform wurde in Position gebracht und millimetergenau über dem Servicemodul ausgerichtet. Anschließend testete das Integrationsteam die elektrischen Verbindungen. Nach dem erfolgreichen Bestehen aller Tests wurden die beiden Satellitenkomponenten fest miteinander verbunden. Der Satellit wird in den nächsten Wochen einem vollständigen Funktionstest des Weltraumteleskops sowie des Datenverarbeitungssystems unterzogen.

Der nächste große Schritt für PLATO ist der Transport von Oberpfaffenhofen zum Weltraumforschungs- und Technologiezentrum der ESA (ESTEC) in Noordwijk in den Niederlanden. Dort erhält PLATO seine Solarmodul- und Sonnenschutz-Paneele, bevor das Raumfahrzeug in einer Weltraumsimulationskammer getestet wird. Danach wird es zum Startplatz in Kourou, Französisch-Guayana, transportiert. Der Start ist für Dezember 2026 an Bord einer Ariane-6-Rakete mit zwei Feststoff-Boostern geplant.

26 Kameras scannen die Milchstraße

Mit seinem einzigartigen Design – anstelle eines großen Teleskopspiegels sind 26 Teleskopkameras auf einer gemeinsamen Plattform montiert – wird PLATO zunächst etwa 250.000 Sterne auf umlaufende Planeten untersuchen. Dazu wird die Sonde zum zweiten Lagrange-Punkt (L2) gesteuert. Dort, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, befindet sich auch das James Webb Space Telescope. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwarten, dass die Mission Tausende von felsigen, eisigen und gasförmigen Planeten entdecken wird, die verschiedene Arten von Sternen umkreisen. Um diese Welten aufzuspüren, wird PLATO die sogenannte Transit-Methode verwenden, die auch bei früheren Exoplaneten-Raumfahrtmissionen wie der französisch-europäischen CoRoT-Mission oder der Kepler-Mission der NASA zum Einsatz kam. Diese Technik beruht auf der Messung der regelmäßigen, leichten Schwankungen (im Englischen „Dips“) in der Helligkeit eines Sterns, die durch den Vorbeizug eines Planeten verursacht werden. Diese „Kandidaten“ werden dann von der Erde aus mit bodengestützten Teleskopen genauer untersucht.

Alle 26 Kameras haben das gleiche optische Design, aber die Detektoren arbeiten mit unterschiedlichen Auslese-Geschwindigkeiten. Zwei „schnelle“ Kameras lesen ihre Daten alle 2,5 Sekunden aus, während die 24 „normalen“ Kameras in einem Rhythmus von 25 Sekunden arbeiten. Die Daten der schnellen Kameras werden verwendet, um PLATO präzise auszurichten und auf Kurs zu halten. Die normalen Kameras dienen als „wissenschaftliche Arbeitspferde“ der Mission und zeichnen die Lichtkurven auf, anhand derer potenzielle Planetensignale identifiziert werden können. PLATO wird von Exoplaneten keine tatsächlichen optischen Bilder erstellen – also solche Fotos, wie sie von Planeten in unserem Sonnensystem aufgenommen werden können, denn dafür sind Exoplaneten zu weit entfernt. Stattdessen messen die Instrumente das periodische Abschwächen des Sternenlichts, das auf die Existenz eines Planeten in der Umlaufbahn eines Sterns hinweisen kann.

Die hochentwickelte Auslese-Elektronik und die Datenverarbeitungssysteme für die schnellen Kameras – einschließlich der Software für die Präzisionsausrichtung des Satelliten – wurden am DLR-Institut für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof entwickelt. Neben der schnellen Ausleserate von 2,5 Sekunden verfügen die schnellen Kameras über eine weitere Besonderheit: Sie sind entweder mit einem Blau- oder Rotfilter ausgestattet. Dies ermöglicht die Aufzeichnung von Transitereignissen sowohl bei kürzeren (blau) als auch bei längeren (rot) Wellenlängen. Unterschiede in den Transitsignalen zwischen diesen Wellenlängen könnten auf das Vorhandensein einer Atmosphäre auf den beobachteten Exoplaneten hinweisen.

Deutsche Koordination für eine ESA-Mission

Die wissenschaftliche Nutzlast von PLATO wird von einem internationalen Konsortium entwickelt und gebaut, das sowohl an den Hardware- und Softwarekomponenten als auch am Betrieb des Datenzentrums der Mission beteiligt ist. Dieses Konsortium wird vom DLR geleitet. Die ESA ist für die gesamte Mission verantwortlich, einschließlich des Baus des Weltraumteleskops, des Starts der Raumsonde, des Bodensegments, der Missionskontrolle sowie des Betriebs. Die Einrichtung und Koordination des wissenschaftlichen PLATO-Datenzentrums wird vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen geleitet. Deutschland spielt auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Kamera-Testkampagnen, der Entwicklung von Datenverarbeitungs-Pipelines und der wissenschaftlichen Analyse der Missionsdaten, die an der Freien Universität Berlin, der Fachhochschule Aachen und dem Rheinischen Institut für Umweltforschung (RIU) an der Universität zu Köln durchgeführt werden. Teile der Nutzlastentwicklung, des Datenzentrums und der Betrieb der Nutzlast ab Ende 2026 werden von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR mit Mitteln des Bundes finanziert. Der Satellit, der die Nutzlast trägt, wird vom industriellen PLATO-Kernteam, das von OHB geleitet wird, zusammen mit Thales Alenia Space und Beyond Gravity gebaut und montiert.

| Hintergrundinfo: Was ist der Lagrange-Punkt 2? |

|---|

| Der Lagrange-Punkt 2, kurz L2, ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und befindet sich in der Verlängerung der Linie Sonne-Erde. Dies ist eine Position im All, an der sich die Gravitationskräfte von Erde und Sonne so ausgleichen, dass ein Satellit dort mit minimalem Energieaufwand stabil seine Position halten halten und gemeinsam mit der vergleichsweise kleinen Erde die massereiche Sonne umkreisen kann. Für die Astronomie ist L2 besonders wertvoll, weil Weltraumteleskope wie PLATO oder James Webb dort ungestört von Erdstrahlung und mit dauerhaftem Blick ins tiefe All arbeiten und gleichzeitig die Kommunikation zur Erde ohne Unterbrechung aufrechthalten können. |

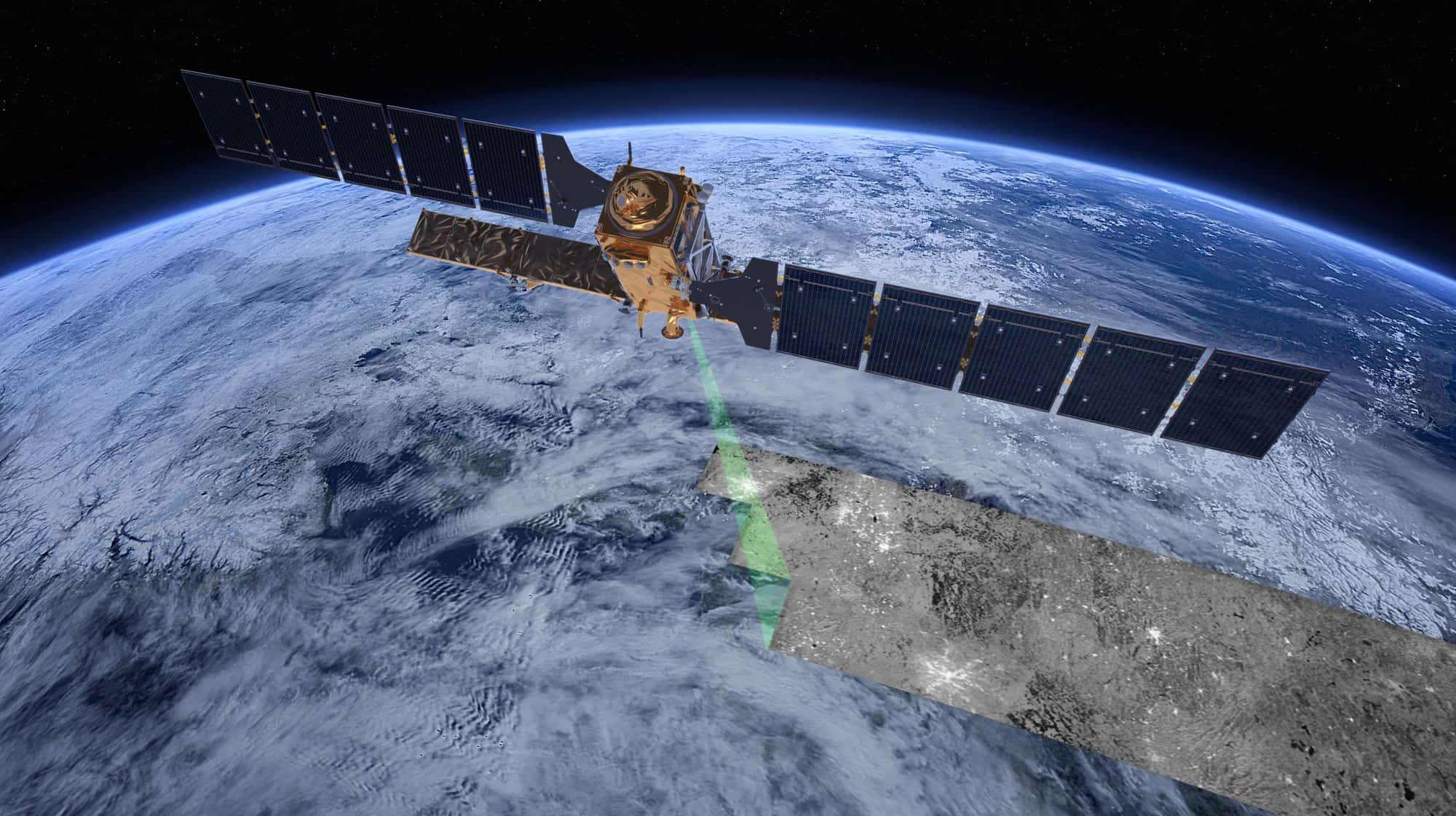

Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet

Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet Wingcopter long-range drones are in use for aerial surveying in Japan

Wingcopter long-range drones are in use for aerial surveying in Japan Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR

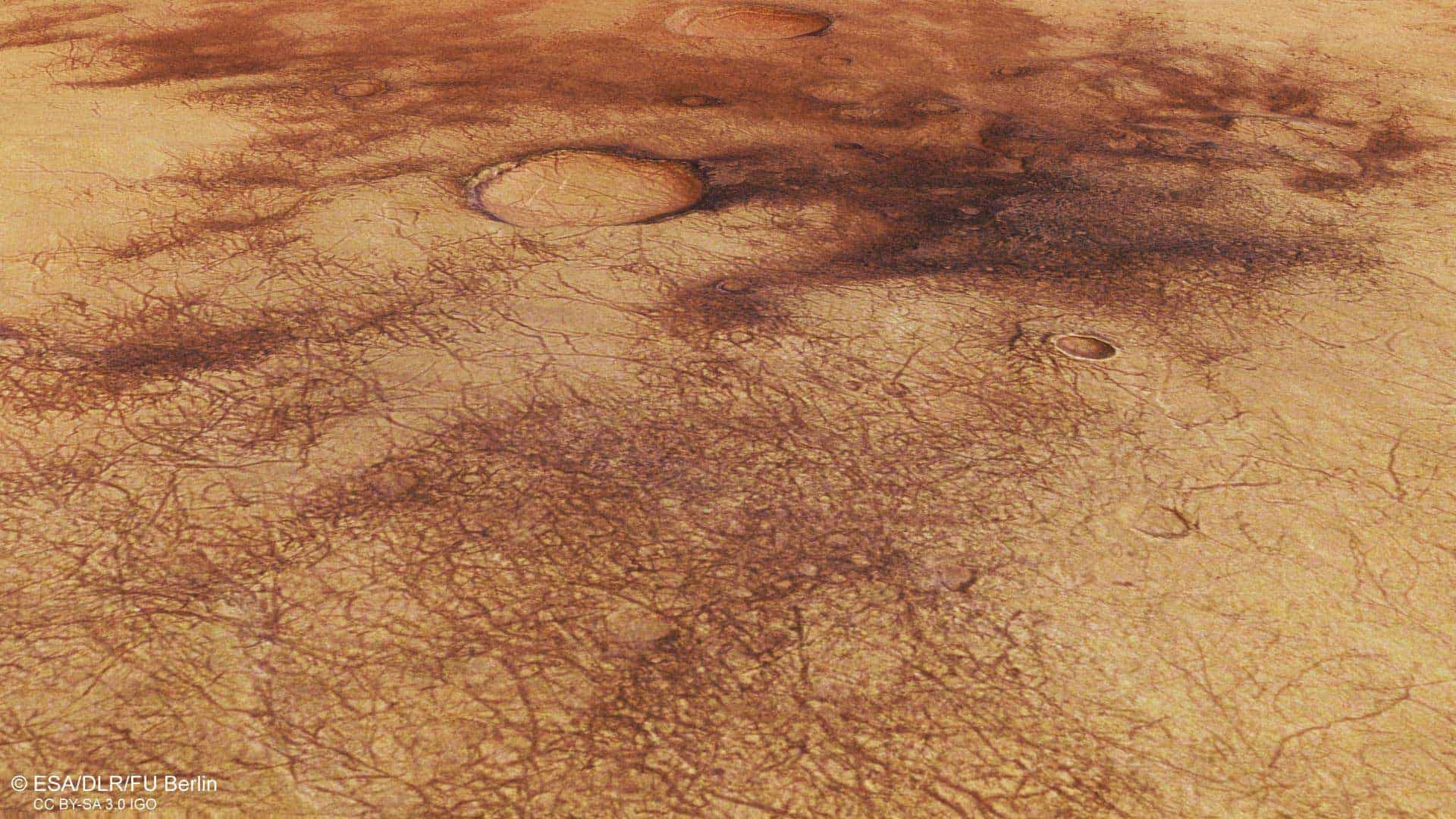

Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik

Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik Staatliche Abgaben im Luftverkehr: Auswirkungen auf Wirtschaft und Mobilität

Staatliche Abgaben im Luftverkehr: Auswirkungen auf Wirtschaft und Mobilität Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet

Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet