Wie gesund ist unser Boden? Eine umfassende Untersuchung in Puch bei München

Die Frage nach der Gesundheit unseres Bodens und der Früherkennung von Veränderungen gewinnt angesichts des globalen Wandels zunehmend an Bedeutung. Das Deutsche Zentrum für Luft– und Raumfahrt (DLR) hat zusammen mit weiteren renommierten Forschungseinrichtungen im Frühjahr und Sommer 2025 eine intensive Messkampagne in der landwirtschaftlich geprägten Region Puch nahe München durchgeführt. Diese Kampagne mit dem Namen CROPEX25 zielte darauf ab, den Zustand des Bodens und der Vegetation über einen gesamten Vegetationszyklus hinweg detailliert zu erfassen. Dabei kamen modernste Technologien wie Forschungsflugzeuge mit Radar– und Kamerasystemen sowie bodennahe Messungen zum Einsatz.

Zielsetzung von CROPEX25: Vorbereitung auf zukünftige Erdbeobachtungsmissionen

CROPEX25 ist Teil einer größeren Vorbereitungsphase für die europäischen Copernicus-Erdbeobachtungsmissionen ROSE-L und CHIME, deren Start für die kommenden Jahre vorgesehen ist. Die gewonnenen Daten sollen künftig helfen, die Landwirtschaft aus dem Weltall noch präziser zu unterstützen, indem globale Informationen zu Bodenfeuchte, Biomasse oder Vegetationsbedeckung bereitgestellt werden. Die Kampagne wurde vom DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme koordiniert – unterstützt von der Europäischen Weltraumorganisation ESA sowie wissenschaftlichen Partnern wie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und dem Helmholtz-Zentrum für Geowissenschaften (GFZ).

Parallel erstellte das DLR Earth Observation Center (EOC) Hyperspektralaufnahmen mit dem hauseigenen Kamerasystem HySpex, ergänzt durch wöchentliche Drohnenflüge sowie spektrale Boden- und Atmosphärenmessungen.

Fortschrittliche Flugzeugmessungen mit F-SAR: Einblicke in den Boden aus vier Frequenzbereichen

Das Herzstück der Luftbeobachtungen bildete das hochmoderne flugzeuggestützte Radarsystem F-SAR des DLR-Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme. Es ermöglichte eine Wiederholung aller sechs Tage, um somit Daten im Rhythmus geplanter ROSE-L-Satellitenüberflüge zu sammeln – ein Satellitensystem, dessen Start aktuell für Anfang 2029 vorgesehen ist.

F-SAR zeichnete dabei weltweit einzigartige Datensätze auf, indem es gleichzeitig in vier unterschiedlichen Frequenzbändern arbeitete: X-, C-, S- sowie L-Band. Insgesamt führten die Forschenden 23 Messflüge durch, wobei an ausgewählten Tagen auch zeitlich differenzierte Überflüge morgens, mittags und abends stattfanden. Diese Methodik ermöglichte es, tägliche Veränderungen im Bodenfeuchtehaushalt oder Pflanzenzustand präzise abzubilden.

Die Datenerfassung erfolgte mithilfe innovativer bildgebender Verfahren wie Polarimetrie (zur Analyse unterschiedlicher Polarisationszustände), Interferometrie (für Höheninformationen) sowie Tomographie (dreidimensionale Strukturen). Hierbei flogen erfahrene DLR-Testpiloten metergenau vorgegebene Pfade ab – unterstützt durch satellitengestützte Navigationssysteme integriert im F-SAR-System.

Zur Unterstützung wurden parallel bodennahe Messdaten gesammelt: Ein Team der LMU erfasste Parameter wie Bodenfeuchte, Oberflächenrauigkeit, Wassergehalt der Pflanzen sowie deren Biomasse direkt vor Ort – essenziell zur Validierung der Fernerkundungsdaten.

Der speziell modifizierte Forschungsflieger Dornier Do228-212 diente als Trägerplattform für das Radarteam; betrieben wird dieser von der DLR-Einrichtung Flugexperimente in Oberpfaffenhofen.

Tiefgreifende Einblicke dank interdisziplinärer Datenfusion am Boden und aus der Luft

Ergänzend zum F-SAR-Einsatz entnahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des GFZ zahlreiche Bodenproben zur detaillierten Analyse ihrer organischen sowie mineralischen Zusammensetzung. Dieses Wissen ermöglicht Rückschlüsse auf die Fruchtbarkeit sowie potenzielle Risiken wie Erosion oder Nährstoffverluste.

Ein besonderes Highlight war zudem die Integration eines speziellen Scatterometers der ESA auf einem Weizenfeld. Dieses Instrument misst kontinuierlich automatisierte Veränderungen in der Pflanzenstruktur – ein wertvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Stressfaktoren oder Wachstumstrends.

Außerdem nutzten Forschende diverse multi- und hyperspektrale Sensoriksysteme des DLR Earth Observation Centers. Das Forschungsflugzeug Cessna 208B Grand Caravan transportierte beispielsweise das Kamerasystem HySpex, das hochauflösende Hyperspektralaufnahmen erzeugt. Diese dienen als wichtige Vergleichsdatengrundlage zu existierenden Satellitenmissionen wie Sentinel-2 (ESA), EnMAP (Deutschland), DESIS (Deutschland/USA) oder PRISMA (Italien).

Anhand dieser Hyperspektraldaten lassen sich entscheidende biophysikalische Parameter ableiten: unter anderem oberirdische Biomassebestände, prozentualer Anteil an Vegetationsbedeckung sowie lokale Bodenfeuchtewerte – Schlüsselgrößen für Umweltmonitoring und nachhaltige Landwirtschaft.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen entwickeln Spezialisten am DLR zudem neue Auswertungsmethoden speziell zur Optimierung künftiger Satellitenmissionen wie CHIME weiter.

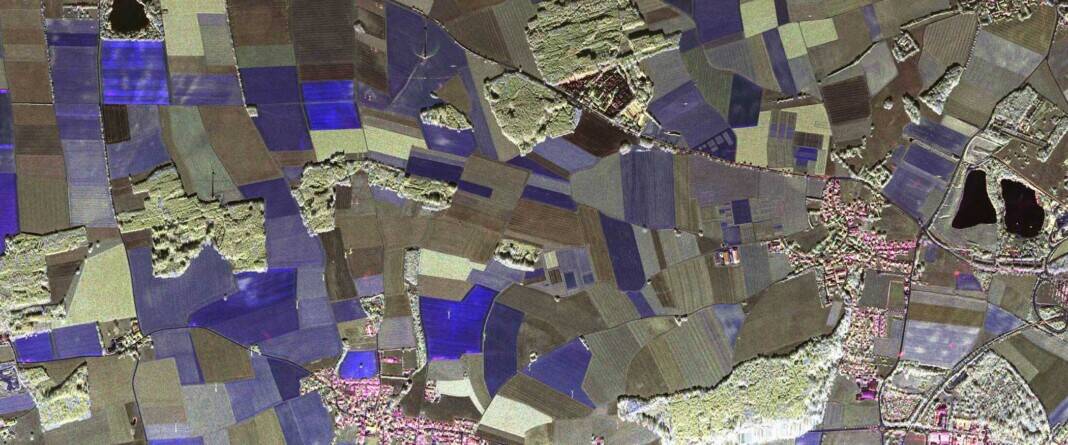

Auswahl des Testgebiets: Landwirtschaftliche Vielfalt rund um Puch bei München

Als Untersuchungsgebiet diente eine typisch landwirtschaftlich strukturierte Region nahe München – rund um den Ort Puch gelegen. Sie zeichnet sich durch mehrere kleine Ortschaften aus eingebettetem Waldanteil aus; bemerkenswert sind mehr als 80 Prozent landwirtschaftlicher Flächenanteil.

Innerhalb dieses Gebietes identifizierten Forscherteams 15 unterschiedliche Felder mit diversen Kulturpflanzenarten als repräsentative Versuchsfelder. Dies gewährleistet eine breite Datenbasis hinsichtlich verschiedener Bewirtschaftungsformen & Pflanzentypologien.

die meisten Flächen gehören den Bayerischen Staatsgütern – einem Betrieb des Freistaats Bayern –, welche freundlicherweise ihre Zustimmung zu den umfangreichen Datenerhebungen erteilten.

Interdisziplinäre Kooperation als Schlüssel zum Erfolg bei Umweltforschung

Die CROPEX25-Kampagne zeigt die Bedeutung enger Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen in komplexer Umweltforschung:

- Radartechniker,

- Biologen,

- Geowissenschaftler,

- Fernerkundungsexperten,

bündelten ihre Kompetenzen zur Generierung eines detaillierten Gesamtbilds zum Zustand von Böden & Pflanzen. Durch innovative Analysen entstehen neue Werkzeuge zur frühzeitigen Erkennung ökologischer Risiken bzw. Förderung nachhaltiger Landbewirtschaftungskonzepte weltweit.

Zukunftsperspektiven: Hochleistungsfähige Satellitentechnologien gegen globale Herausforderungen

Angesichts beschleunigter klimatischer Veränderungen besteht großer Bedarf an leistungsstarken Erdbeobachtungssystemen: sie sollen genaue Dokumentation landwirtschaftlicher Felder ermöglichen + kontinuierlich Infos über pflanzlichen Gesundheitsstatus liefern können.

Die erfolgreiche Durchführung von CROPEX25 stellt einen Meilenstein dar bei der Vorbereitung neuer Umweltsatelliten – dem Grundstein präziser globaler Erdbeobachtung. Dies trägt maßgeblich dazu bei, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen langfristig sicherzustellen und Herausforderungen effizienter zu begegnen. Zukunftsweisend etabliert diese Initiative innovative Technologien samt wissenschaftlichem Know-how als Fundament intelligenter Landwirtschaft & Umweltmanagements.

Unterschätzte Potenziale für mehr Nachhaltigkeit im Flugverkehr

Unterschätzte Potenziale für mehr Nachhaltigkeit im Flugverkehr Starlink WLAN bei United Airlines: Revolutionäre Internetverbindung an Bord

Starlink WLAN bei United Airlines: Revolutionäre Internetverbindung an Bord Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs

Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach

Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach KLM und SkyNRG bauen erste SAF-Anlage in den Niederlanden

KLM und SkyNRG bauen erste SAF-Anlage in den Niederlanden Air Astana setzt Maßstäbe: Parallele C-Checks für Airbus A320-Flugzeuge

Air Astana setzt Maßstäbe: Parallele C-Checks für Airbus A320-Flugzeuge