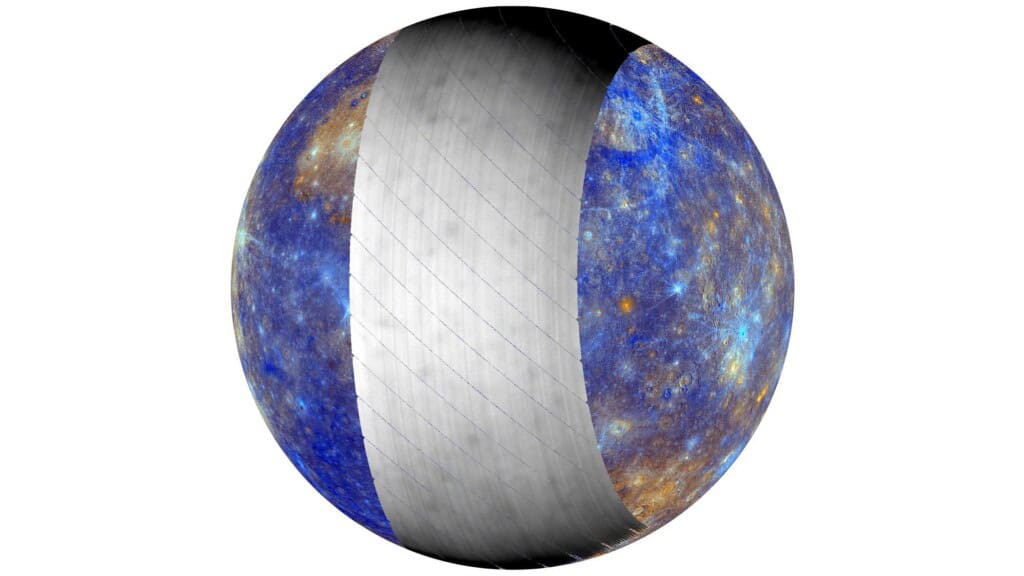

Die Raumsonde BepiColombo hat kürzlich den fünften von sechs geplanten Nahvorbeiflügen am Merkur erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde das abbildende Spektrometer MERTIS erstmals eingesetzt, um die Oberfläche des Merkur im thermischen Infrarot detailliert zu untersuchen. Diese Ergebnisse könnten entscheidend für das Verständnis der Merkur-Oberfläche und ihrer mineralogischen Zusammensetzung sein.

Nahvorbeiflug am Merkur

Mit einer Distanz von 37.630 Kilometern über der Merkur-Oberfläche näherte sich BepiColombo am 01. Dezember 2024 dem Planeten. Dieser Gravitationsassist, der in größerer Entfernung als die vorherigen vier Vorbeiflüge stattfand, ermöglichte den Einsatz des Spektrometers MERTIS. Damit wurden Wellenlängen im Bereich von 7 bis 14 Mikrometern erstmals auf den Planeten gerichtet. Diese Daten sind von großer Bedeutung für die Planetenforschung und liefern einmalige thermale Infrarotansichten, die bisher nicht möglich waren.

Erste Datenanalyse

MERTIS, das am Deutschen Zentrum für Luft– und Raumfahrt entwickelt und gemeinsam mit der Universität Münster betrieben wird, hat seine erste große Bewährungsprobe bestanden. Die erste Analyse der gesammelten Daten zeigt eine Vielzahl von Oberflächenmerkmalen des Merkur. Das Instrument maß Oberflächentemperaturen von bis zu 420 Grad Celsius, die zu neuartigen Einsichten in die spektralen Signale von Mineralen führen könnten, da sich diese bei extremen Temperaturen anders verhalten als in gemäßigten Bedingungen auf der Erde.

Zwei Jahrzehnte Vorbereitung

Dr. Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung äußerte seine Zufriedenheit über die erfolgreichen Tests und betonte die langjährige Entwicklungsarbeit hinter dem Projekt. Das Team hat umfangreiche Labormessungen an heißen Gesteinen durchgeführt, die den Bedingungen auf Merkur ähneln könnten. Neben Helbert freut sich auch Professor Harald Hiesinger von der Universität Münster über die erlangten Ergebnisse. Beide Forscher sehen in MERTIS eine Möglichkeit, den Merkur in einem neuen Licht zu betrachten und seine Zusammensetzung und Mineralogie besser zu verstehen.

Zukünftige Forschungsansätze

Mit den heutigen Erkenntnissen öffnet sich für die Wissenschaft ein neues Kapitel in der Erforschung des Merkur. Zukünftige Analysen der Daten könnten wertvolle Informationen über die Entwicklung und den Aufbau des Planeten liefern. Das Team wird die gewonnenen Informationen nutzen, um die wissenschaftlichen Fragen über die Entstehung und Evolution des innersten Planeten unseres Sonnensystems genauer zu entschlüsseln.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist eine der führenden Forschungseinrichtungen Europas im Bereich der Planetenforschung. Gemeinsam mit der Universität Münster arbeitet das DLR an der Analyse der BepiColombo-Mission, um die Geheimnisse des Merkur weiter zu erforschen. Beide Institutionen setzen sich für Innovation und Wissenstransfer in der internationalen Raumfahrt ein.

MERTIS erschließt neue Horizonte

MERTIS ermöglicht dank einer Aktualisierung der Software Beobachtungen, die bislang unmöglich erschienen. Durch die Umstellung kann das Instrument auch während Vorbeiflügen auf andere Himmelskörper ausgerichtet werden. Gemeinsame europäisch-japanische Anstrengungen treiben die Forschung an der Merkurmission BepiColombo mit innovativen Erkenntnissen voran.

Umprogrammierung eröffnet neue Möglichkeiten

Die Wissenschaftler erklären, dass MERTIS aufgrund einer Neuprogrammierung der Software nun in der Lage ist, den ‚Space View‘ für Beobachtungen während Vorbeiflügen zu verwenden. Dadurch können sogar inmitten der Reise zum Merkur Daten gewonnen werden. Der ‚Seitenblick‘ ermöglicht es, trotz Blockierung der planetaren Sicht durch andere Komponenten, wertvolle Informationen zu sammeln. Diese Neuerung hat bereits zu hervorragenden Daten der Vorbeiflüge am Mond und an der Venus geführt.

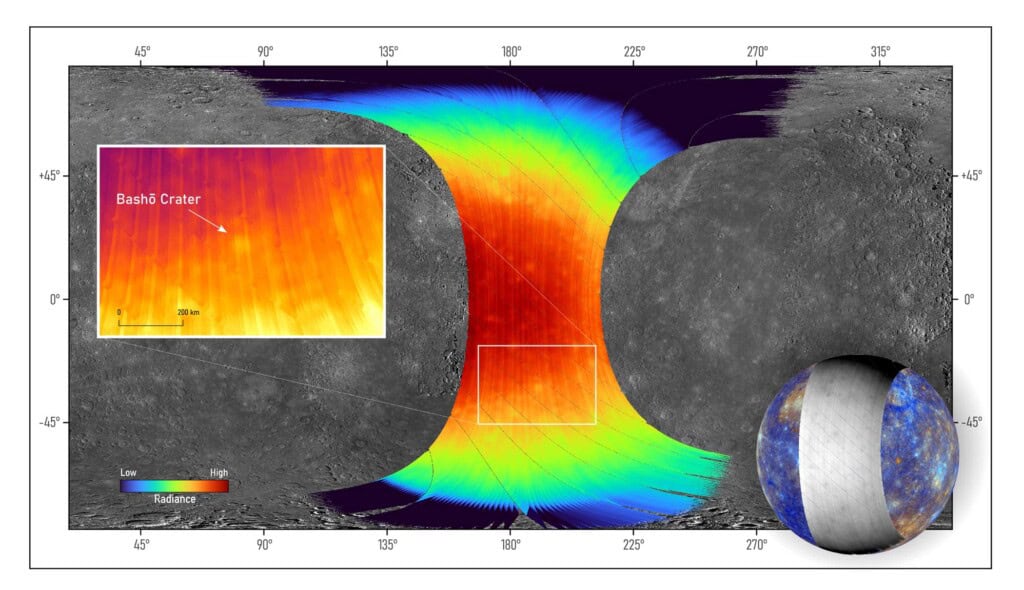

Beobachtungen während des Merkur-Vorbeiflugs

Am 01. Dezember 2024 richtete MERTIS seinen Fokus auf das Caloris-Einschlagsbecken und eine vulkanische Ebene im Norden des Merkur. Die Bilder hoben den Einschlagskrater Bashō hervor, bekannt durch frühere Mariner 10 und MESSENGER Missionen. Die aktuellen Vorbeiflugbeobachtungen zeigen eine Anomalie in der Strahlungsintensität im mittleren Infrarotbereich, was die spezifischen Eigenschaften des Kraters bestätigt. Diese Erkenntnisse legen den Grundstein für eine detaillierte Untersuchung der Mineralogie der Merkuroberfläche.

Europa-Japan Zusammenarbeit stärkt Mission

Die BepiColombo Mission profitiert von einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Während ESA den Mercury Planetary Orbiter entwickelte, trug JAXA den Mercury Magnetospheric Orbiter bei. Der deutsche Beitrag zu dieser Mission wurde von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR koordiniert, die sowohl organisatorische als auch finanzielle Unterstützung leistete. Diese grenzüberschreitende Partnerschaft stärkt die wissenschaftliche Erforschung des Merkurs immens.

Finanzierung und Beiträge deutscher Institutionen

Germany’s contribution, significantly financed by the DLR through BMWK funds, involves revolutionary instruments developed by leading institutions such as the Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Universität Münster, and Technische Universität Braunschweig. These instruments, including BELA and MERTIS, introduce advanced technological capabilities essential for the mission’s success. The industrial component of the BepiColombo probe was accomplished by a European consortium led by Airbus Defence and Space.

BepiColombo represents a significant milestone in space exploration, being a product of extensive European and Japanese collaboration. The mission is spearheaded by ESA with JAXA’s contribution, utilizing cutting-edge technology developed mainly in Germany. It marks a step forward in understanding the complex environment of Mercury and furthers humankind’s quest for cosmic knowledge.