Das Weltraumlagezentrum in Uedem wird gemeinsam durch die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR und das Weltraumkommando der Bundeswehr betrieben. Mit dem Weltraumüberwachungssensor GESTRA trägt das DLR wesentlich zur Gewinnung von Daten zur Erstellung der Weltraumlage bei.

Die zunehmende Nutzung des erdnahen Weltraums und die steigende Anzahl aktiver Satelliten bringen neben vielfältigen Chancen auch neue Herausforderungen mit sich. Besonders die wachsende Menge an Weltraumschrott stellt eine ernsthafte Gefahr für Raumfahrtinfrastrukturen dar. Gleichzeitig nimmt die Komplexität der sicherheitspolitischen Lage im All zu, sodass eine umfassende Überwachung und Lagebeurteilung essenziell ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeiten die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft– und Raumfahrt (DLR) und das Weltraumkommando der Bundeswehr seit Jahren eng zusammen – mit dem gemeinsamen Ziel, den sicheren Betrieb deutscher Raumfahrtsysteme nachhaltig zu gewährleisten.

Weltraumlagezentrum in Uedem: Ein zentraler Knotenpunkt der Weltraumsicherheit

Seit 2011 betreiben die Deutsche Raumfahrtagentur und das Weltraumkommando der Bundeswehr gemeinsam das sogenannte Weltraumlagezentrum in Uedem. Dort analysieren Expertinnen und Experten aus beiden Organisationen kontinuierlich die Situation im erdnahen Orbit, um ein präzises Lagebild zu erstellen. Diese Informationen sind Grundlage für zahlreiche Dienstleistungen, die unterschiedlichen Bedarfsträgern innerhalb sowie außerhalb der Bundesregierung bereitgestellt werden.

Im Fokus steht dabei nicht nur der Schutz eigener Satelliten vor potenziellen Kollisionen oder Angriffen durch andere Objekte im All, sondern auch die Unterstützung von Behörden und militärischen Einheiten durch aktuelle Lageinformationen. Darüber hinaus spielt das Lagezentrum eine wichtige Rolle beim Katastrophenschutz: Im Falle eines unkontrollierten Wiedereintritts von gefährlichem Weltraumschrott können frühzeitig Warnungen herausgegeben werden, um Menschen auf der Erde zu schützen.

Bedeutung der Mitnutzungsvereinbarung

Am 22. Juli 2025 wurde zwischen Dr. Walther Pelzer, DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur, sowie Generalmajor Michael Traut, Kommandeur des Weltraumkommandos, eine bedeutende Mitnutzungsvereinbarung unterzeichnet. Diese Vereinbarung schafft eine klare rechtliche Grundlage für den nahezu vollständigen Datenaustausch zwischen beiden Parteien.

Durch diese verbindliche Regelung wird nicht nur das operative Personal des Weltraumlagezentrums in seiner täglichen Arbeit abgesichert; es ermöglicht auch einen deutlich effizienteren Informationsfluss. Beide Organisationen nutzen nun dieselbe Datenbasis und können so ihre Analyse- und Handlungsmöglichkeiten erheblich verbessern.

Die Mitnutzungsvereinbarung markiert damit einen Meilenstein bei der ressortübergreifenden Zusammenarbeit – ein Schritt hin zu einem ganzheitlichen Ansatz zur Erhöhung der Sicherheit aller deutschen Aktivitäten im erdnahen Orbit.

Herausforderungen durch Weltraumschrott – Die unterschätzte Gefahr

Der sogenannte Low Earth Orbit (LEO), also jene Region bis etwa 2.000 Kilometer über der Erdoberfläche, ist dicht besiedelt mit mehreren tausend aktiven Satelliten verschiedenster Länder. Zugleich befinden sich dort aber Millionen kleinerer Trümmerteile unterschiedlichster Größe – Überreste von ausgedienten Satelliten, Raketenteilen oder Kollisionen aus früheren Jahrzehnten.

Insgesamt summiert sich die Masse dieses Schrotts auf mehr als 10.000 Tonnen Material. Bereits kleine Partikel können bei hohen Geschwindigkeiten katastrophale Schäden verursachen: Eine Kollision mit einem Bruchstück kann zum Ausfall ganzer Systeme führen oder gar eine Kettenreaktion auslösen („Kessler-Syndrom“). Daher sind präzise Beobachtungen und Vorhersagen kritisch, um zeitgerecht Ausweichmanöver durchführen zu können oder vorbeugend geeignete Maßnahmen einzuleiten.

GESTRA – Modernste Radartechnologie zur Überwachung des Orbits

Zur Erfassung dieser Vielzahl an Objekten bedarf es hochmoderner Technologien wie GESTRA (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar). Entwickelt vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) in Wachtberg liefert dieses leistungsfähige Radarsystem kontinuierlich verlässliche Daten zur Positionierung zahlreicher Satelliten sowie deren möglicher Kollisionspartner.

GESTRA arbeitet mit einer sehr hohen Auflösung und deckt gezielt kritische Regionen ab – insbesondere den Low Earth Orbit –, was entscheidend dazu beiträgt, Risiken frühzeitig zu erkennen. Finanziert wird GESTRA durch Mittel des Bundes über die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR; betrieben wird es ebenfalls aus dem ressortgemeinsamen Weltraumlagezentrum in Uedem.

Das Zusammenwirken modernster Technik mit interdisziplinärer Expertise macht das Lagezentrum zum Herzstück deutscher Anstrengungen für sichere Operationen im erdnahen All.

Ressortübergreifende Kooperation als Erfolgsfaktor

Die komplexe Gefahrenlage sowie technologische Anforderungen lassen sich heute nur noch durch enge Zusammenarbeit verschiedener Akteure bewältigen – sowohl zivil als auch militärisch. Das gemeinsame Vorgehen von Deutscher Raumfahrtagentur im DLR und dem Kommando Luftwaffe / Bundeswehr reflektiert diesen Paradigmenwechsel:

- Es sorgt für abgestimmte Strategien zur Sicherstellung eines robusten Situationsbewusstseins.

- Verbessert Effizienz durch geteilte Ressourcen.

- Erhöht Reaktionsgeschwindigkeit bei akuten Bedrohungen.

- Zudem stärkt es Deutschlands Rolle als verantwortungsvoller Akteur in internationalen Rahmenwerken zur friedlichen Nutzung des Weltalls.

So leistet Deutschland nicht nur seinen Beitrag zur globalen Verkehrssicherheit im Orbit sondern signalisiert auch politische Stabilität angesichts wachsender geopolitischer Spannungen jenseits unserer Atmosphäre.

Ausblick: Zukunftssichere Strategien gegen orbitales Risiko

Angesichts dynamischer Entwicklungen sowohl technologischer Innovation als auch geopolitischer Machtverschiebungen bleibt das Thema „Weltraummonitoring“ höchst relevant. Vor diesem Hintergrund plant Deutschland folgende Initiativen:

- Ausbau weiterer Sensornetzwerke entlang unterschiedlicher Umlaufbahnen

- Einsatz fortschrittlicher Algorithmen für verbesserte Kollisionsvorhersagen

- Konsolidierung internationaler Kooperation mit Partnerstaaten

Ziel ist es dabei stets, Risiken frühestmöglich zu erkennen sowie Handlungsoptionen transparent bereitzustellen – zugunsten aller Nutzer des erdnahen Orbits. Eine koordinierte Datenplattform wie sie nun durch die Mitnutzungsvereinbarung etabliert wurde, gilt dabei als zentraler Baustein nachhaltiger Sicherheitsarchitektur. Die daraus resultierende Synergie wird wesentlich sein, um Deutschlands Stellung innerhalb einer zunehmend kompetitiven Orbitalökonomie langfristig abzusichern.

Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR

Wiederverwendbare Raumfahrzeuge: ATHEAt-Flugexperiment des DLR Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik

Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet

Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne

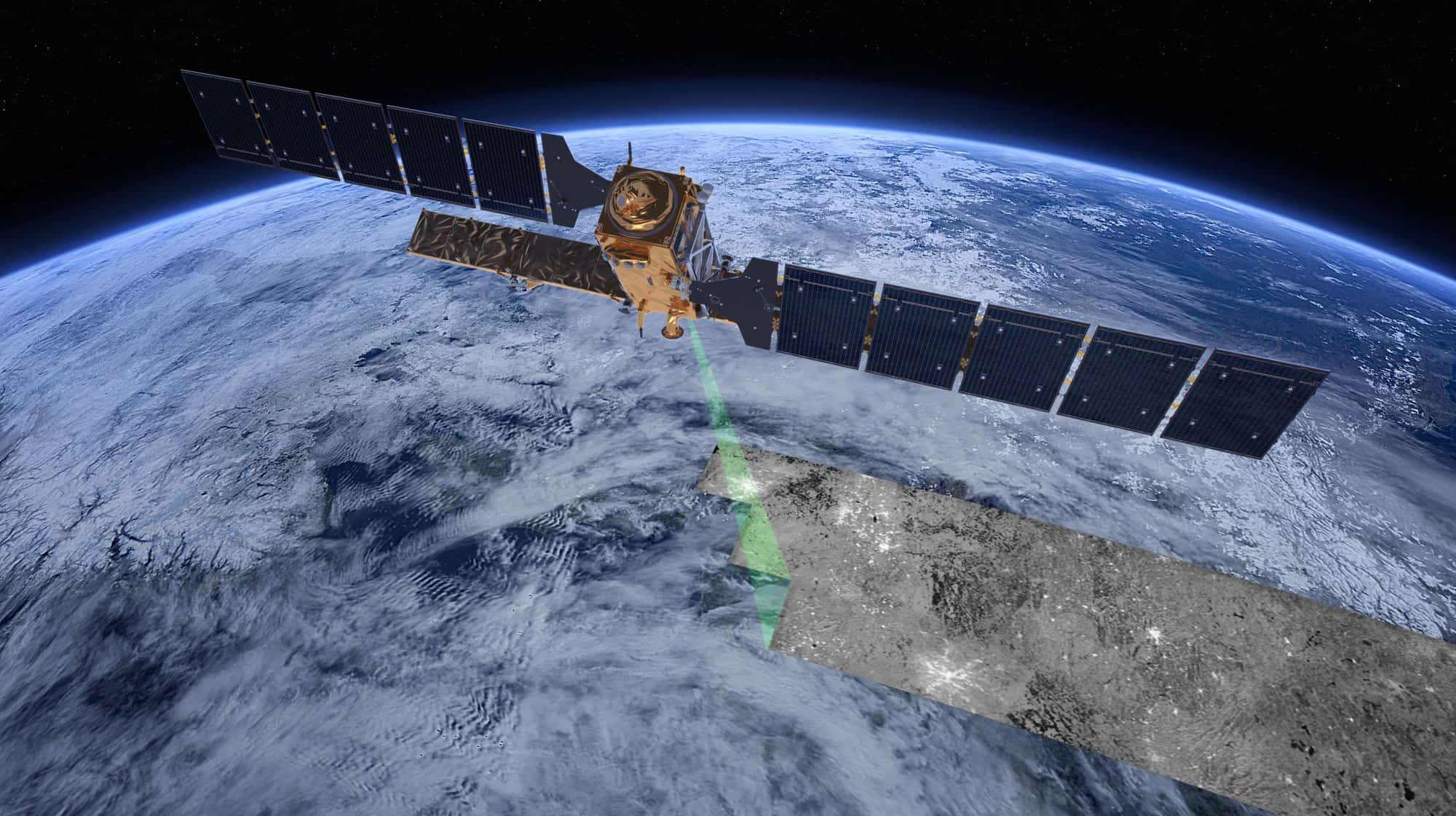

NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet

Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet Boeing X-37B OTV-8 Mission: Neue Technologien für die Raumfahrt im Einsatz

Boeing X-37B OTV-8 Mission: Neue Technologien für die Raumfahrt im Einsatz