Einführung in die Zukunft wiederverwendbarer Raumfahrttechnologien

Die Raumfahrtindustrie steht am Beginn einer neuen Ära, in welcher die Wiederverwendung von Raumfahrzeugkomponenten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ziel ist es, durch mehrfachen Einsatz die Wirtschaftlichkeit von Raumtransportfahrzeugen stark zu erhöhen und gleichzeitig Ressourcen effizienter zu nutzen. Das Deutsche Zentrum für Luft– und Raumfahrt (DLR) spielt hierbei eine entscheidende Rolle, indem es modernste Technologien entwickelt und diese durch Höhenforschungsraketenflugexperimente testet. Eines dieser Vorhaben ist das ATHEAt-Projekt, das am 6. Oktober 2025 einen bedeutenden Meilenstein in der Erforschung von Hyperschallflügen setzte. Das Experiment erreichte Geschwindigkeiten von über Mach 9 und damit Temperaturen von mehr als 2.000 Grad Celsius, Bedingungen, die denen des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre ähneln. Dabei wurden essenzielle Messdaten gewonnen, die sowohl für die Weiterentwicklung der aerodynamischen und aerothermodynamischen Technologien als auch für die Verbesserung von Hitzeschutzsystemen entscheidend sind.

Das ATHEAt-Flugexperiment: Aufbau und wissenschaftliche Ziele

Die technische Umsetzung des ATHEAt-Flugexperiments erfolgte durch eine 13,5 Meter lange Höhenforschungsrakete mit zwei Antriebsstufen, die eigens für dieses Projekt vom DLR-Teams an der Mobile Raketenbasis (MORABA) entwickelt wurde. Die erste Stufe, „RED KITE“, ist ein leistungsstarker Feststoffantrieb, entwickelt in Zusammenarbeit mit Bayern–Chemie, während die zweite von einem kanadischen „Black Brant“-Raketenmotor angetrieben wird. Diese Kombination ermöglichte es, einen Langzeitflug mit hohen Machzahlen in relativ niedriger Flughöhe durchzuführen – ideal, um die extremen Bedingungen bei Hyperschallgeschwindigkeit zu untersuchen.

Die Forschungsrakete transportierte eine komplexe wissenschaftliche Nutzlast im vorderen Bereich, welche zahlreiche Sensoren inkludierte. Über 300 Sensoren, darunter Infrarotkameras, Laserscanner und Strahlungsthermometer, wurden für die Erfassung der aerothermischen Belastungen installiert. Ein vom DLR entwickeltes modulares Datenerfassungssystem übermittelte die Echtzeitdaten per Funk an die Bodenstationen des DLR und Andøya Space. Der großflächige Sensorverbund ermöglichte eine präzise Analyse der Flugparameter und von Temperaturverteilungen. Besonders hervorzuheben sind die beweglichen Klappen aus faserverstärkter Keramik, die erstmals an einem Unterkörper mitgeflogen wurden. Diese Klappen sind entscheidend für zukünftige Steuerungstechnologien von Raumfahrzeugen, da sie aerodynamische Anpassungen unter extremen Bedingungen ermöglichen.

Bedeutung der faserverstärkten Keramik und Kühlungstechnologien

Ein zentraler Bestandteil des Experiments ist die Verwendung einer selbst entwickelten faserverstärkten Keramik am Vorkörper des Flugkörpers. Dieses Material zeichnet sich durch eine Kombination aus außergewöhnlicher thermischer Belastbarkeit, mechanischer Stabilität und geringem Gewicht aus. Gerade die Fähigkeit, Temperaturen über 2.000 Grad Celsius und die resultierenden aerothermischen Einflüsse standzuhalten, macht die Keramik besonders geeignet als Werkstoff für Hitzeschutzsysteme mehrfach verwendbarer Raumtransportsysteme.

Im Rahmen des ATHEAt-Fluges wurden zudem zwei Kühlungsexperimente durchgeführt, die untersuchen, wie aktive Kühlsysteme an solchen Oberflächen integriert und optimiert werden können. Da die Kühlung bei hohen Wiedereintrittsgeschwindigkeiten eine immense Herausforderung darstellt, bilden diese Erkenntnisse die Grundlage für innovative Ansätze zur Temperaturmanagementsteuerung. Die beweglichen Klappen dienen zusätzlich als aerodynamische Steuerflächen, auch unter Bedingungen extremer Hitze, was für die Steuerbarkeit zukünftiger Raumfahrzeuge von großer Bedeutung ist.

Fortschritte in Aerodynamik, Aerothermodynamik und der Wiedereintrittsthematik

Einer der komplexesten Aspekte bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raumtransportsysteme ist die Bewältigung der aerothermodynamischen Herausforderungen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das DLR fokussiert sich dabei auf die gezielte Schließung von Technologielücken, die sich weltweit ergeben haben, indem es Flugexperimente wie ATHEAt mit numerischen Simulationen, detaillierten Auslegungen und Boden-Komponententests kombiniert. Diese integrative Herangehensweise ist ein strategisches Kernstück der deutschen Raumfahrtforschung.

Die Wiedereintrittsphase überzeugt durch ihre dramatischen aerodynamischen Veränderungen sowie die extremen Temperaturen, die eine hochbelastbare Materialwahl und innovative Kühltechniken erfordern. Erprobungen bei Hyperschallfluggeschwindigkeiten, wie im ATHEAt-Projekt, erlauben es, diese Bedingungen praxisgerecht zu simulieren. Dies leistet einen bedeutenden Beitrag, die Beschaffenheit von Hitzeschutzsystemen zu verbessern und an die Anforderungen neuartiger Raumtransportfahrzeuge anzupassen. Zudem liefern sie wichtige Erkenntnisse zu den Steuerungsmöglichkeiten dieser Systeme, die speziell durch bewegliche, hitzebeständige Klappen unterstützt werden können.

Die Rolle von MORABA und dem Raketenstartplatz Andøya Space

Die Realisierung solch komplexer Flugexperimente erfordert nicht nur innovative Hardware, sondern auch eine weitreichende Expertise in Planung, Betreuung und Start. Das DLR unterhält mit MORABA eine spezialisierte Einheit, die auf die Durchführung von suborbitalen Höhenforschungsraketenmissionen fokussiert ist und auf einen Erfahrungsschatz von mehreren Jahrzehnten zurückgreifen kann. MORABA steuerte nicht nur die Konstruktion und Integration der zweistufigen Trägerrakete, sondern verantwortete auch die Missionsplanung und das Monitoring während des Fluges.

Für den Start der ATHEAt-Rakete erfolgte die Zusammenarbeit mit Andøya Space in Norwegen, einem hochentwickelten Raketenstartplatz, der optimale geographische und logistische Voraussetzungen für Forschungsflüge mit großer Flughöhe und Hyperschallgeschwindigkeit bietet. Die Kombination aus MORABAs langjähriger Kompetenz und der technischen Infrastruktur von Andøya Space sorgte für einen reibungslosen Start sowie eine sichere und wissenschaftlich erfolgreiche Mission.

Schlussbetrachtung: Zukunftssichere Raumfahrt durch innovative Experimente

Das ATHEAt-Flugexperiment markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung moderner Raumfahrttechnologien. Durch die vertieften Einblicke in aerothermodynamische Phänomene bei hohen Machzahlen und Temperaturen über 2.000 Grad Celsius liefert das Projekt wertvolle Daten, die die Entwicklung von wiederverwendbaren Raumtransportsystemen fördern. Die umfangreichen Messungen, das eigens entwickelte Datenerfassungssystem und die innovativen Material- und Steuerungskonzepte ermöglichen es, entscheidende Herausforderungen bei der Wiederverwendbarkeit und Steuerbarkeit von Raumfahrzeugen nachhaltig zu adressieren.

Besonders die erfolgreiche Integration der faserverstärkten Keramik und der beweglichen Klappen unter extremen Belastungen zeigt, welche Potenziale in der Werkstoffforschung und aerodynamischen Steuerung liegen. Damit ist das ATHEAt-Experiment ein Paradebeispiel für die effektive Verknüpfung von Grundlagenforschung, angewandter Technikentwicklung und praxisnaher Erprobung.

In Kombination mit den Möglichkeiten moderner Simulationstechnologien und der wertvollen Infrastruktur der DLR-Mobile Raketenbasis sowie dem strategischen Standort Andøya Space bietet das Projekt die Grundlage für zukünftige Raumfahrtsysteme, die nicht nur technisch leistungsfähig, sondern auch wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger sind. Die gewonnenen Erkenntnisse wirken weit über das ATHEAt-Projekt hinaus und stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Raumfahrtindustrie im internationalen Kontext.

Damit stellt das Experiment einen wichtigen Baustein dar, um die ambitionierten Ziele der nächsten Raumfahrtegenerationen in Richtung Wiederverwendbarkeit, Sicherheit und Effizienz zu erreichen – ganz im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Raumfahrttechnologie.

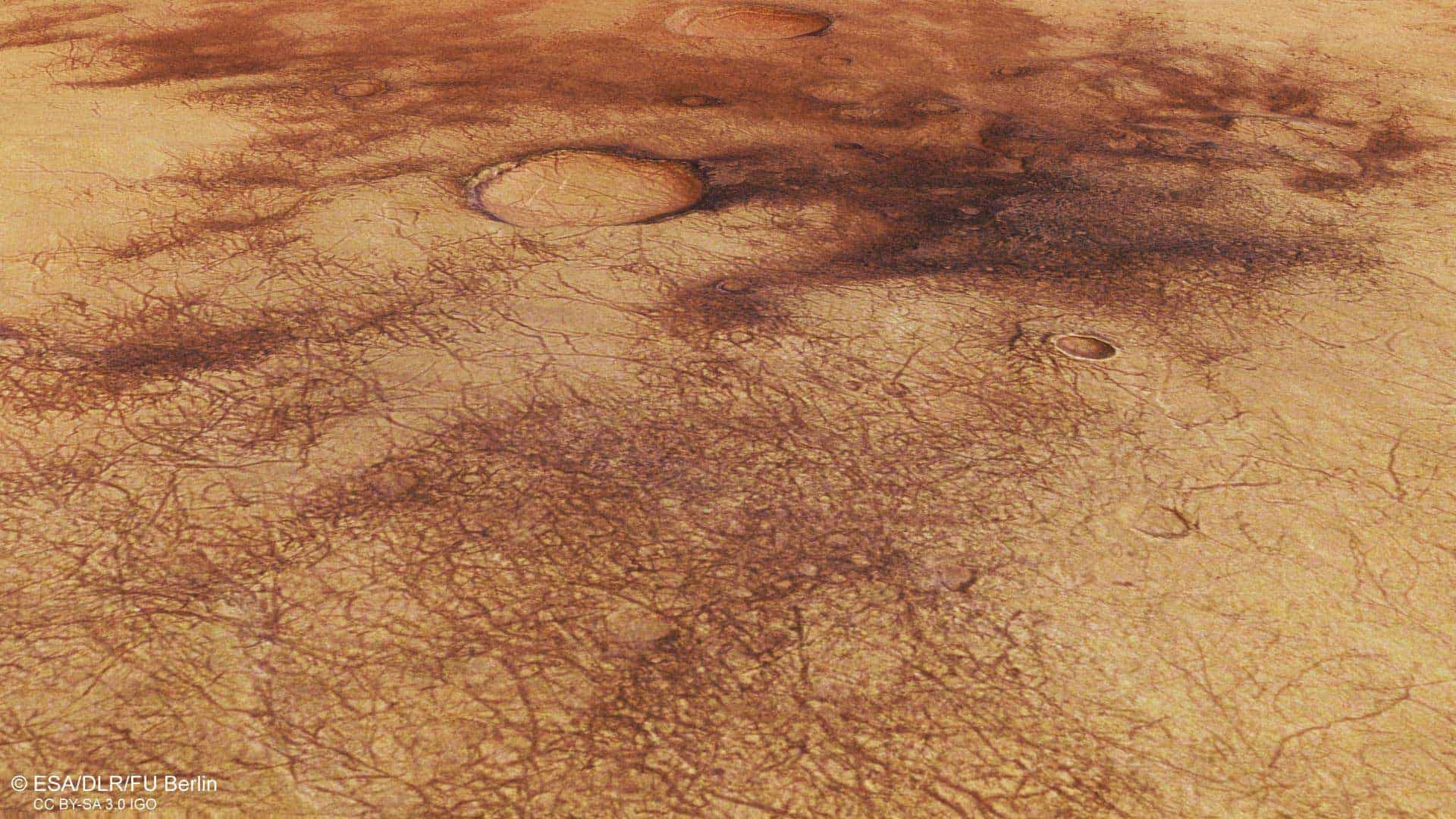

Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik

Starke Marswinde und Staubteufel: Einblicke dank Deep Learning und Kameratechnik Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet

Quantenkommunikation: Von Flugzeugen zu Bodenstationen und zum Quanteninternet NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne

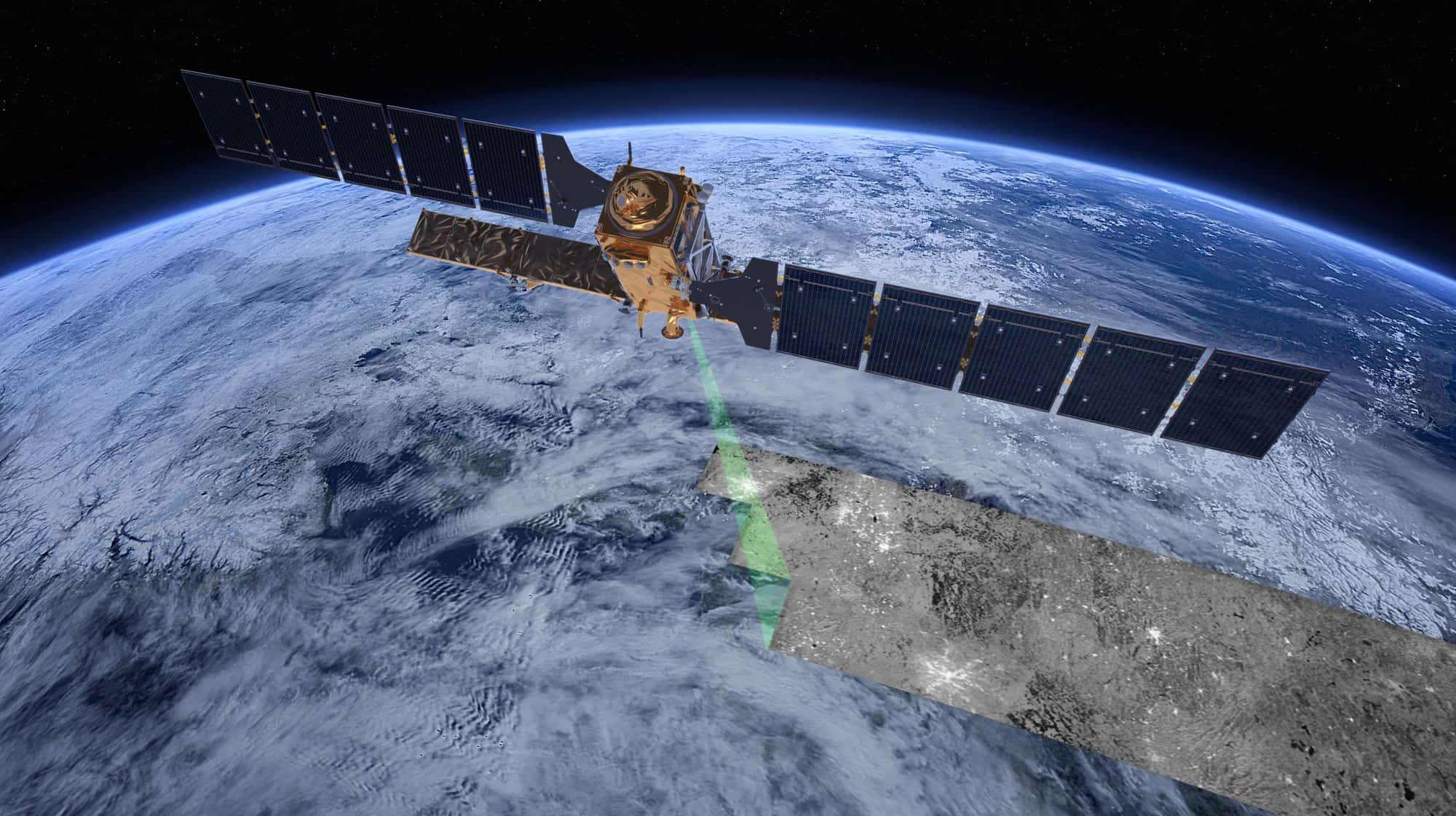

NRW, ESA und DLR erweitern SpaceHub Cologne Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet

Copernicus-Sentinel-1D-Satellit in Kourou (Französisch-Guayana) gestartet Ariane-6-Triebwerksfertigung künftig in Lampoldshausen

Ariane-6-Triebwerksfertigung künftig in Lampoldshausen