Ein A320 über Schottland war das erste Flugzeug, den das Empfangsgerät des Deutschen Zentrums für Luft– und Raumfahrt (DLR) aus dem Weltall "sehen konnte" – und somit belegte: Eine Ortung von Flugzeugen ist auch von Satelliten aus möglich. Seit dem 07. Mai 2013 kreist der ESA-Satellit PROBA-V um die Erde, mit an Bord ist ein Empfänger für die ADS-B-Signale (Automatic Dependance Surveillance – Broadcast) der Flugzeuge.

Am 23. Mai 2013 schließlich ging das Gerät erstmals in Betrieb und empfing innerhalb von zwei Stunden in 820 Kilometern Höhe mehr als 12.000 ADS-B-Signale. "Das war weltweit der erste Versuch dieser Art – und jetzt haben wir den Nachweis, dass diese Methode funktioniert", betont DLR-Projektleiter Toni Delovski.

Flugzeugortung in den Radar-Lücken der Ozeane

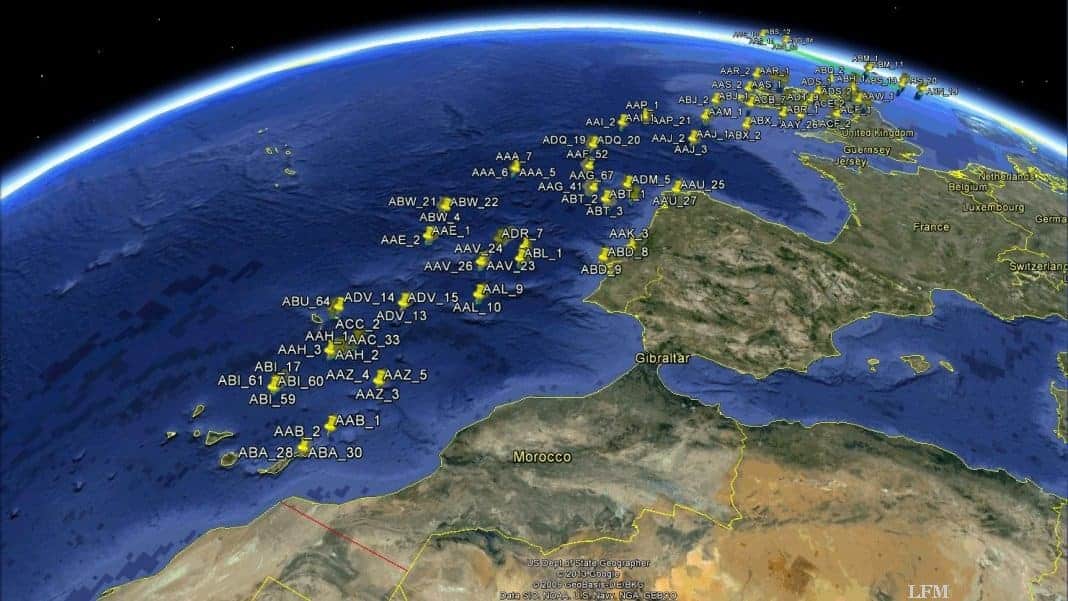

Über 100 Flugzeuge konnten die Wissenschaftler beim ersten Überflug über die Britischen Inseln, Ostasien und Australien mit eingeschaltetem Empfänger orten. "Von einigen haben wir auch mehrere Positionen feststellen können, so dass wir die Flugroute ableiten konnten." Ein Mal pro Sekunde senden die Flugzeuge Signale, die unter anderem Angaben zu Position oder Geschwindigkeit enthalten. Auch die Kennung der Flugzeuge, das "Nummernschild", wird übertragen. Doch sobald sie aus den Reichweiten des Bodenradars fliegen, endet die kontinuierliche Flugüberwachung.

"Flugzeuge, die zum Beispiel von Europa nach Brasilien fliegen, verschwinden über dem Atlantik vom Radar und werden erst wieder kurz vor Südamerika für die Bodenstation sichtbar." In den ozeanischen Lufträumen und über Regionen mit geringer Flugsicherungs-Infrastruktur ist eine kontinuierliche radarbasierte Überwachung des Luftverkehrs derzeit nicht gegeben. Die Ortung aus dem All könnte diese Lücke in Zukunft schließen. "ADS-B over Satellite" ist ein Gemeinschaftsprojekt des DLR-Instituts für Raumfahrtsysteme und des DLR-Instituts für Flugführung in Kooperation mit dem Luxemburger Partner SES TechCom. Das DLR entwickelte die Nutzlast für den Satelliten, SES TechCom das Datenzentrum.

Praxistest soll Leistungsfähigkeit zeigen

Bereits erste Versuche, bei denen der ADS-B-Empfänger mit einem Stratosphären-Ballon in die Höhe stieg, verliefen erfolgreich. Auch die bisherigen Modellrechnungen am Computer bestätigten die Wissenschaftler. "Aber Berechnungen sind nun mal Berechnungen", schränkt Toni Delovski ein. "Im Weltraum gibt es schließlich Einflussgrößen, die man nicht so gut kennt." Den Praxistest aus 820 Kilometern Höhe hat das System mit den ersten Daten bestanden. Nun kommt die umfangreiche Auswertung auf die DLR-Wissenschaftler zu. "Wir kontrollieren jetzt zum Beispiel, wie vollständig unser Empfänger im Weltall die Flugzeuge erfasst hat", sagt Projektleiter Delovski.

Auch wenn das System später in Regionen zum Einsatz kommen soll, in denen es keine Abdeckung mit Radarbodenstationen gibt, sind die Wissenschaftler für den Anfang auf genau diese angewiesen: Erst der Abgleich mit den vom Boden aus erfassten Flugzeugen wird zeigen, wie genau der DLR-Empfänger an Bord des Satelliten arbeitet. Welche Flugzeuge wurden geortet? Gibt es Regionen, in die der ADS-B-Empfänger im Weltraum nur schlechten Empfang hat? Welche Signalstärke empfängt er?

Ist die Qualität des Empfängers untersucht und ausgewertet, wissen die DLR-Wissenschaftler, wie erfolgreich der Empfänger in den nicht durch Bodenstationen abgedeckten Regionen arbeiten kann. "Da könnte dann unser System aus dem Weltraum zum Einsatz kommen", sagt Abteilungsleiter Jörg Behrens. Mit dieser Ortung von einem Satelliten aus könnten beispielsweise Flugrouten effektiver geplant und Flugzeuge in einem nicht radarüberwachten Bereich in einem geringeren Sicherheitsabstand fliegen.

Wingcopter und TAF Industries: Aufklärungsdrohnen für die Ukraine

Wingcopter und TAF Industries: Aufklärungsdrohnen für die Ukraine Spanien investiert in 100 moderne Airbus-Hubschrauber

Spanien investiert in 100 moderne Airbus-Hubschrauber Kooperation zwischen Flughafen Hahn und Aktau International Airport

Kooperation zwischen Flughafen Hahn und Aktau International Airport IndiGo bestellt Airbus A350: Neue Impulse für den Langstreckenflugmarkt

IndiGo bestellt Airbus A350: Neue Impulse für den Langstreckenflugmarkt Flughafen Memmingen: Moderates Wachstum für die Zukunft

Flughafen Memmingen: Moderates Wachstum für die Zukunft Emirates Group erzielt neues Rekord-Halbjahresergebnis

Emirates Group erzielt neues Rekord-Halbjahresergebnis