Seite auf:

English

Inhaltsverzeichnis

Im Fokus des Projekts steht die Entwicklung praktischer Lösungen, die nicht nur die Emissionen senken, sondern auch die Bildung von Klimawirkstoffen minimieren. Die DLR-Forscher setzen auf modernste Technologien und interdisziplinäre Ansätze, um die Luftfahrt umweltfreundlicher zu gestalten. Durch enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wird das Ziel verfolgt, die CO2-Bilanz der Luftfahrt nachhaltig zu verbessern und damit einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. A4CLIMATE könnte somit als wegweisendes Modell für die Zukunft der Luftfahrt dienen.

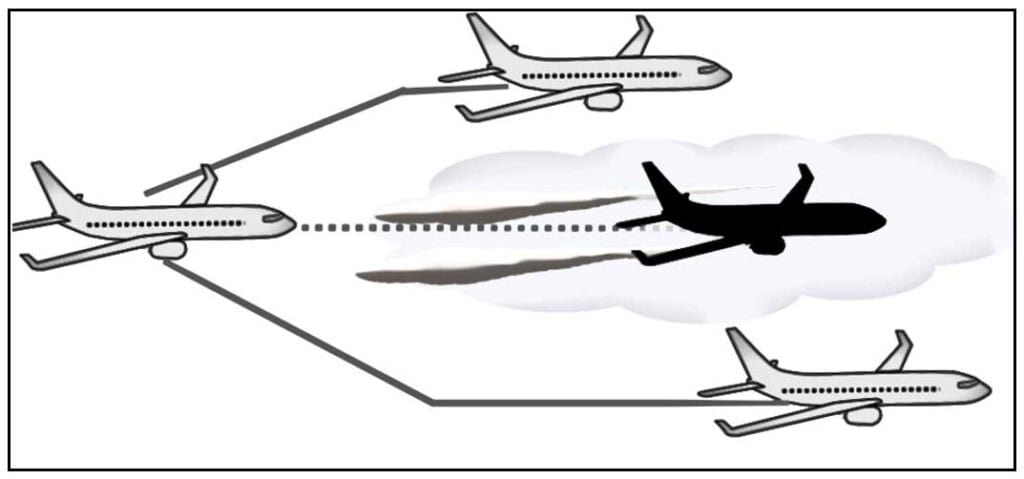

Die Forschenden kombinieren dafür Satellitendaten, Flugzeug– und Bodenmessungen, moderne Klimamodelle und ein neues Vorhersagesystem für Kondensstreifen. Insgesamt werden über die Projektlaufzeit 400 Linienflüge untersucht, die möglichst keine Kondensstreifen erzeugen. Aktuell führt das DLR zudem Messflüge mit seinem Forschungsflugzeug Falcon 20E durch, das Linienmaschinen von TUIfly bei Kondensstreifen-Beobachtungsflügen über Deutschland und Österreich gezielt hinterherfliegt.

Überraschende Herausforderungen

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen unter realen Bedingungen zu testen, führt das DLR konkret Messflüge gemeinsam mit der deutschen Fluggesellschaft TUIfly und dem österreichischen Luftfahrtunternehmen FLIGHTKEYS durch. Das Prinzip ist einfach: Wenn möglich, wird außerhalb jener Regionen geflogen, in denen Kondensstreifen entstehen.

Die Praxis zeigt jedoch, wie komplex das werden kann. Verspätungen oder Wetterveränderungen machen es schwierig, die ideal geplanten Routen exakt einzuhalten. Und manchmal bedeutet eine Ausweichroute auch etwas mehr Flugkilometer – und damit mehr Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2). Hier gilt es, robuste Abläufe und Lösungen unter diesen Randbedingungen zu entwickeln und zu erproben:

Vollautomatische Datenpipeline

Das Projektteam arbeitet an einer vollautomatischen Datenpipeline, die Routenempfehlungen in Echtzeit liefert und sofort Rückmeldung gibt, ob ein Flug klimaverträglicher geplant werden kann. Satelliten sollen später überprüfen, ob die Strategie in der Realität tatsächlich weniger Kondensstreifen erzeugt. Die Netto-Klimabilanz wird zusätzlich mit Modellen berechnet.

Dr. Markus Fischer, DLR-Bereichsvorstand Luftfahrt: „Unser Ziel ist es, auf dem Weg zur klimaverträglichen Luftfahrt wissenschaftlich fundiert voranzuschreiten bei gleichzeitigem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Exakte Vorhersagen und automatisierte Prozesse zur Kondensstreifenvermeidung sind dafür wichtige Werkzeuge, die umfangreich erprobt und weiterentwickelt werden müssen. Hier bringen wir als DLR unsere umfangreiche Expertise und Systemkompetenz in der Luftfahrtforschung ein.“

Moderne Triebwerke und nachhaltige Kraftstoffe

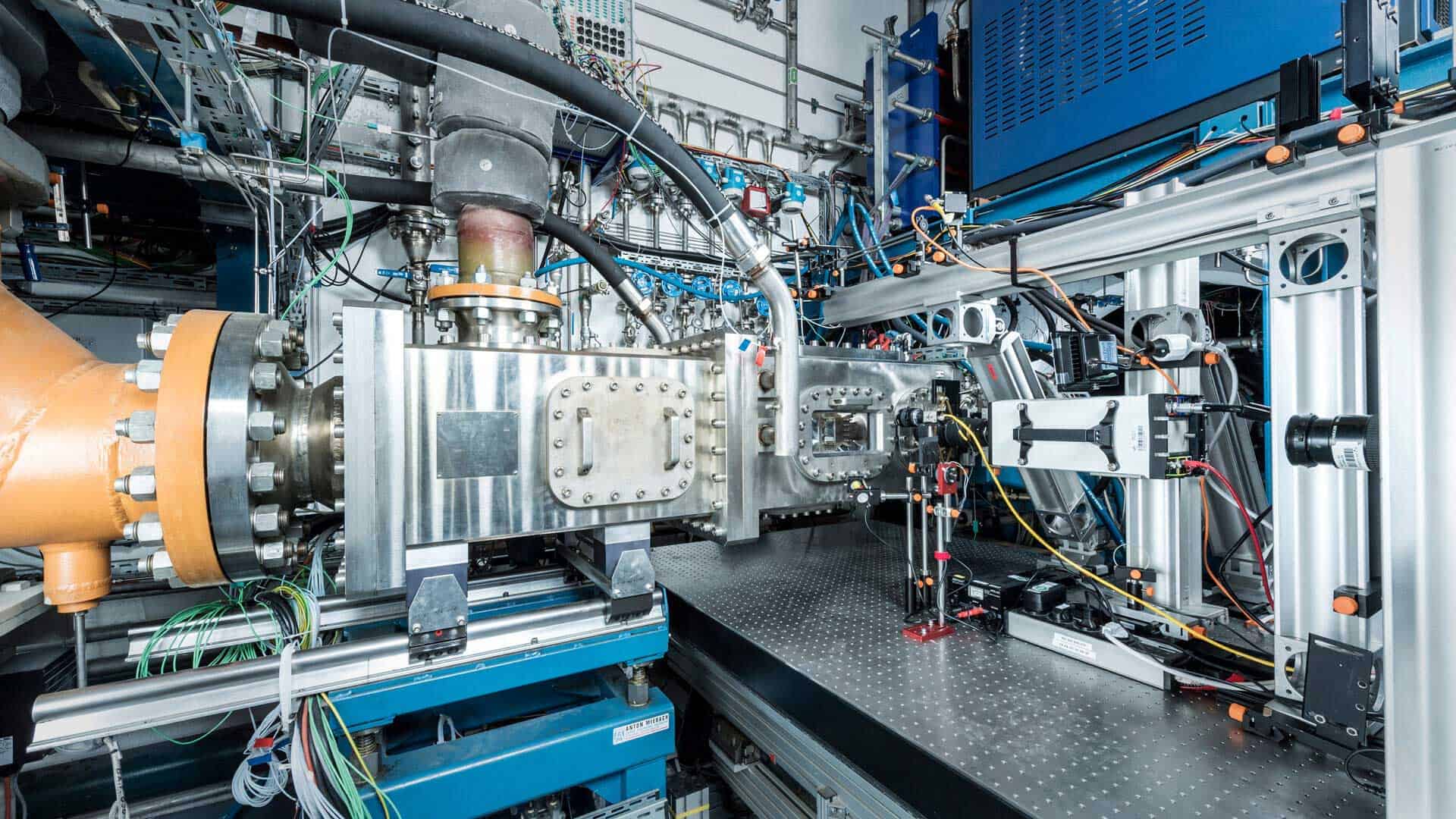

Neben der Flugplanung untersucht man in A4CLIMATE, wie neue Triebwerke und alternative Treibstoffe die Kondensstreifen-Bildung verändern. Besonders spannend: Einige Magerverbrennungs-Triebwerke stoßen extrem wenig Ruß aus – und Rußpartikel sind wichtige Startpunkte für Eiskristalle. Ob weniger Ruß automatisch weniger Kondensstreifen bedeutet, ist allerdings noch ungeklärt.

Um das zu testen, begleitet das DLR-Forschungsflugzeug Falcon 20E aktuell TUIfly-Passagierflugzeuge, die mit den innovativen, rußarmen Magerverbrennungs-Triebwerken ausgestattet sind. Die Flüge führen dabei bewusst durch Kondensstreifen-begünstigende Regionen. So wird direkt in der Atmosphäre und unter realen Bedingungen gemessen, welche Eigenschaften die Kondensstreifen dieser neuen Triebwerke haben: „Wir wollen verstehen, wie stark sich die Klimaerwärmung reduzieren lässt, wenn Flugzeuge moderner und smarter unterwegs sind“, erklärt Projektleiterin Prof. Christiane Voigt vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre.

Für die rund zweiwöchigen Flugversuche werden typische Reiseverbindungen von Deutschland nach Ägypten beflogen. Die Falcon 20E, betrieben von der DLR-Einrichtung Flugexperimente in Oberpfaffenhofen, fliegt mit etwa zehn Kilometer Abstand hinter ausgewählten TUIfly-Flügen. Das Team misst dabei die entstandenen Kondensstreifen mit einer hochgenauen Instrumentierung. Die Forschenden des DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre untersuchen insbesondere, wie sich Ruß und volatile Partikel im Abgasstrahl über einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten verändern und die Kondensstreifen beeinflussen. Die Messdaten werden genutzt, um Modellsimulationen von Triebwerken und Kondensstreifen weiter zu verbessern und Wettervorhersagen zu präzisieren.

Klimaverträglicher fliegen – aber realistisch

Kondensstreifen entstehen in großer Höhe, wenn heiße Abgase auf sehr kalte, feuchte Luft treffen. Aus unscheinbaren Linien am Himmel werden so Eiswolken, die Wärme in der Atmosphäre festhalten und zur Erderwärmung beitragen. Ihr Klimaeffekt ist dabei ähnlich groß wie der des gesamten CO2 aus dem Luftverkehr. Die EU strebt daher das systematische Monitoring dieser Nicht-CO2-Effekte an.

A4CLIMATE liefert damit erstmals umfassende Daten, wie Kondensstreifen vermieden, reduziert und klimaverträglicher gestaltet werden können. Das Projekt soll wissenschaftliche Grundlagen für neue EU-Regelungen schaffen und Airlines praktische Werkzeuge an die Hand geben.

Denn eines ist klar: die Klimaeffekte des Luftverkehrs verschwinden nicht über Nacht. Doch mit klügeren Routen, moderner Technik und belastbaren Daten ließe sich die Klimawirkung des Fliegens deutlich verringern. Europa könnte hier weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Reduzierung von Kondensstreifen einen entscheidenden Beitrag zur klimaverträglichen Luftfahrt leisten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unerlässlich, wissenschaftlich fundierte Ansätze zu verfolgen, die gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Branche wahren. Exakte Vorhersagen und automatisierte Prozesse zur Vermeidung von Kondensstreifen sind dabei nicht nur unterstützende Instrumente, sondern essenzielle Werkzeuge, die einer umfangreichen Erprobung und kontinuierlichen Weiterentwicklung bedürfen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis können wir den Herausforderungen des Klimaschutzes in der Luftfahrt effektiv begegnen und nachhaltige Lösungen entwickeln.

| Hintergrundinfo: Klimaoptimierte Flugrouten |

|---|

| Die Erprobung klimaoptimierter Flugtrajektorien ist ein wichtiger Schritt, um die wirtschaftliche Machbarkeit dieses Ansatzes zu demonstrieren. Dabei werden Lufträume mit besonders hoher Erwärmung durch Kondensstreifen gezielt umflogen. Solche Anpassungen führen zu Änderungen der optimalen Flughöhe, und damit eventuell zu einer verlängerten Flugzeit, einem höheren Kraftstoffverbrauch und leicht erhöhten CO2-Emissionen. Das DLR-Institut für Physik der Atmosphäre vergleicht die Klimawirkung dieser zusätzlichen Emissionen mit den reduzierten Nicht-CO2-Effekten, um die Gesamtklimawirkung abzuschätzen. Zudem werden die Ergebnisse mit Satellitendaten überprüft. Dabei werden auch bestehende Unsicherheiten berücksichtigt. Mit gezielten Forschungsarbeiten unterstützt das DLR die Umsetzung klimaoptimierter Flugrouten in der Praxis. Am DLR-Institut für Luftverkehr analysieren die Forschenden gleichzeitig auch die betrieblichen Auswirkungen sowie wirtschaftlichen Aspekte für Fluggesellschaften, um auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen wie mögliche finanzielle Anreize zu entwickeln. |

SAF-Verbreitung: Airbus fördert nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff (SAF-Verbreitung: Airbus fördert nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff)

SAF-Verbreitung: Airbus fördert nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff (SAF-Verbreitung: Airbus fördert nachhaltigen Luftfahrtkraftstoff) Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs (Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs)

Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs (Prognose DEPA 2070: CO₂-Einsparungen trotz Verdopplung des Luftverkehrs) Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach (Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach)

Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach (Neuer Flugkraftstoff Swift 100R am Flughafen Mönchengladbach) Nachhaltigkeit in der Luftfahrt: SAF-Forschung zur Klimareduktion (Nachhaltigkeit in der Luftfahrt: SAF-Forschung zur Klimareduktion)

Nachhaltigkeit in der Luftfahrt: SAF-Forschung zur Klimareduktion (Nachhaltigkeit in der Luftfahrt: SAF-Forschung zur Klimareduktion) Fluglärm: Flugzeug-Nachrüstung dient Lärmschutz als Zukunft im Luftverkehr (Fluglärm: Flugzeug-Nachrüstung dient Lärmschutz als Zukunft im Luftverkehr)

Fluglärm: Flugzeug-Nachrüstung dient Lärmschutz als Zukunft im Luftverkehr (Fluglärm: Flugzeug-Nachrüstung dient Lärmschutz als Zukunft im Luftverkehr) ESA & DLR organisieren internationale Konferenz zu Weltraumschrott (ESA & DLR organisieren internationale Konferenz zu Weltraumschrott)

ESA & DLR organisieren internationale Konferenz zu Weltraumschrott (ESA & DLR organisieren internationale Konferenz zu Weltraumschrott)